madoryの『高校数学のブログ授業』です

- 数学を基礎から学び直したい高校生

- 高校入学前に予習して備えたい中学生

- 挫折した高校数学に再挑戦したい社会人

こんな❝あなた❞に向けて発信しています!

さっそく本時の結論です

「共通部分は間(あいだ),和集合は全体」

集合を勉強する上で最も重要な考え方が,共通部分と和集合です

この考え方が土台となりますので,きちんと整理して理解したいですね

それではこの結論にしたがって,順番に見ていきましょう

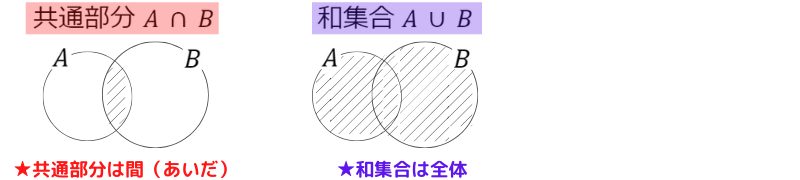

2つの集合 A, B があるとします

- 共通部分 A ⋂ B ‥‥ A, B のどちらにも属する要素全体の集合

- 和集合 A ⋃ B ‥‥ A, B の少なくとも一方に属する要素全体の集合

少々分かりづらいと思うので,分かりやすくまとめます

A ⋂ B は『A かつ B』または『A cap(キャップ) B』,

A ⋃ B は『A または B』または『A cup(カップ) B』と読むようにしてね!

共通部分は間(あいだ),和集合は全体と覚えておけばいいんだね!

2 つの集合があったときに,共通部分はその名の通り❝共通している部分❞なので間(あいだ)を指し,和集合は❝集合の和❞なので全体を指します

記号の読み方をまとめておきます

- 共通部分 A ⋂ B の読み方

- 『A かつ B』 ※日本語読み

- 『A cap(キャップ) B』 ※英語読み

- 和集合 A ⋃ B の読み方

- 『A または B』 ※日本語読み

- 『A cup(カップ) B』 ※英語読み

オススメは日本語読みだよ!読み方に意味が含まれているから,理解しやすいね♪

ちなみに多くの高校では,日本語読みの『A かつ B』『A または B』で授業をしているよ!!

それでは,共通部分と和集合の問題を見ていきましょう

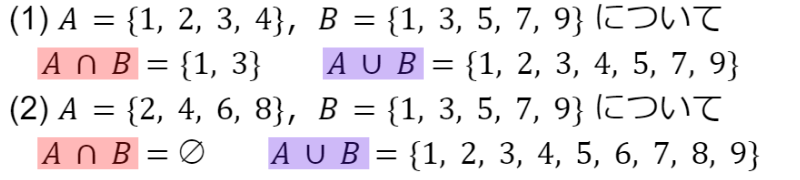

共通部分と和集合の問題 ①要素を書き並べる方法

まずは,集合が要素を書き並べる方法で表されている場合です

集合の表し方については,過去の授業を参考にしてください

【集合と命題①】部分集合

【集合と命題①】部分集合

要素を書き並べる方法の場合は,共通部分と和集合は見分けやすいです

共通部分 A ⋂ B は,空集合∅ になる場合もあるんだね!

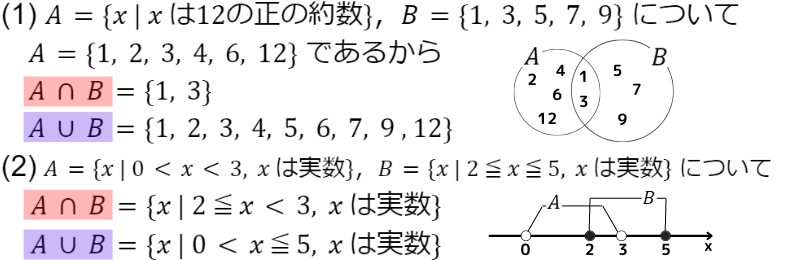

共通部分と和集合の問題 ②要素の条件を書く方法

(2)の要素の条件が不等式の場合は,

共通部分 A ⋂ B が連立不等式の解になるよ!

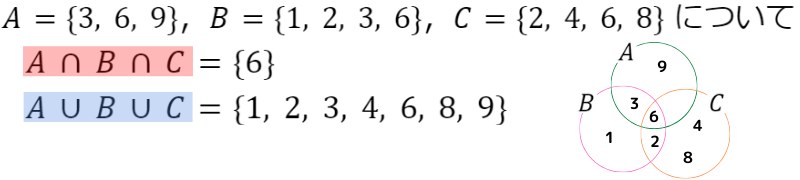

★補足★ 3つの集合の共通部分と和集合

ここまで A と B の 2 つの集合について見てきました

しかし,集合が 1 つ増えて 3 つの場合についても同様に,共通部分と和集合について考えることができます

集合が3つになっても,2つの場合と同じように考えればいいんだね♪

それでは本時のまとめです

- 共通部分は間(あいだ),和集合は全体

- 共通部分 A ⋂ B は『A かつ B』,和集合 A ⋃ B は『A または B』と読む

- 共通部分 A ⋂ B を求めると,空集合∅になる場合もある

- 要素の条件が不等式のとき,共通部分 A ⋂ B は連立不等式の解になる

- 集合が3つになっても,2つの場合と同様に共通部分と和集合を考えることができる

共通部分と和集合は,集合の世界の最重要ルールです

間(あいだ)なのか全体なのか…しっかりイメージを掴んでくださいね!

それでは今回は以上です。ありがとうございました

すうがくの両先生

すうがくの両先生