また新型コロナウイルス感染者数が増えているみたい…

ところで,新規感染者数はなぜいつも棒グラフで表すのかな?

棒グラフはパッと見で理解しやすいからだよ!

データの世界では❝ヒストグラム❞と呼ぶんだ~。

本時から数学Ⅰの新単元【データの分析】の学習がスタートします!

現代の社会では数多くのデータであふれかえり,ビッグデータなんて呼ばれてAI(人工知能)で高速処理して分析されています

そんな現代を生きる上で欠かせない【データの分析】の方法について,基礎から学習をしていきましょう!!

まず本時では

「度数分布表とヒストグラムについて知ろう!」

さっそく本時の結論です

度数分布表は表,ヒストグラムはグラフにまとめたもの

データの整理『度数分布表とヒストグラム』

データとは?

そもそもデータってどういう意味なんだろう?

日常会話と数学で使うデータは同じ意味だと理解してOKだよ!

まず❝データ❞という言葉の意味を整理しましょう

データ ( 英: data )とは、 事実 や 資料 をさす言葉。 言語的には複数形であるため、厳密には複数の事象や数値の集まりのことを指し、単数形は datum(データム)である。 伝達、解釈、処理などに適するように形式化、符号化されたもの、または再度情報として解釈できるものをいう。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「7月の新型コロナウイルスの新規感染者数」とか「今月の最高気温が25度以上の日数」、「クラスの生徒の身長の大きさ」はすべてデータと言えます

これらのように,いろんな測定値や観測値をデータというので,数値で与えられているものはデータであると認識しておきましょう

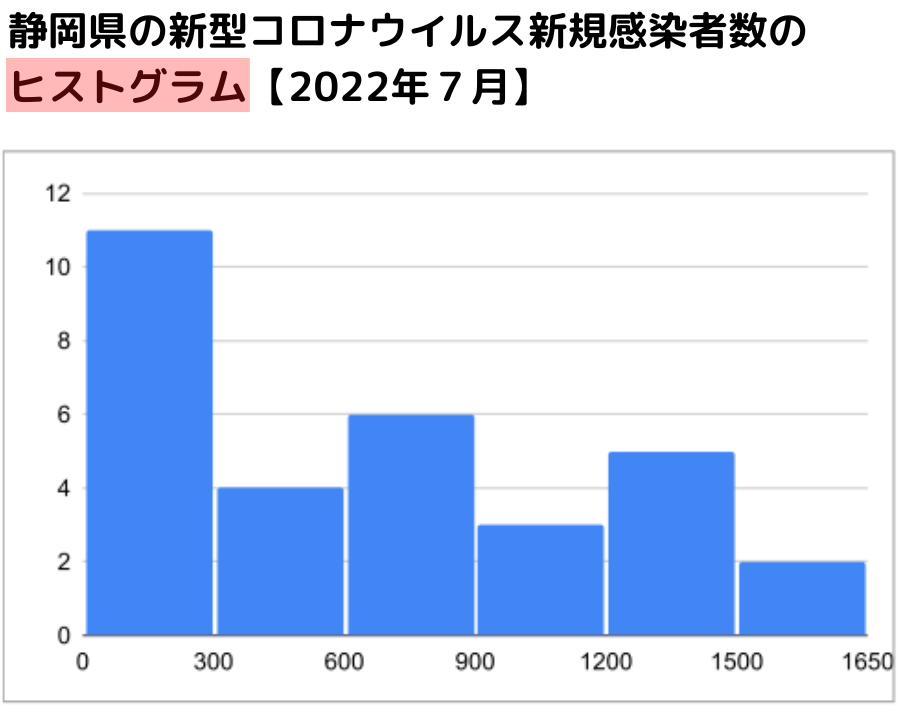

データ『静岡県の新型コロナウイルス新規感染者数【2022年7月】

静岡県における新型コロナウイルス新規感染者数のデータを取り上げて,一緒に考えていきましょう

2022年7月の新型コロナウイルス新規感染者数を,7月1日から日付順に並べてみます

71人,85人,90人,35人,169人,198人,217人,285人,333人,311人,171人,693人,605人,641人,587人,799人,612人,338人,192人,1619人,1354人,1173人,1422人,807人,295人,1591人,1297人,1274人,1133人,1359人,967人

このデータからどんなことが読み取れるかな?

増えたり減ったりしているけれど…

後半の方が人数が増えているね!

データの特徴を読み取れるように,

表やグラフでデータを整理してみよう!

「あなたはこのデータからどんなことが読み取れますか?」

増えたり減ったりを繰り返しながら,だんだんと人数が増えていることは読み取れそうですね!

他にはどんな傾向があるでしょうか??

傾向を読み取りやすいように,表やグラフを使ってデータを整理していきましょう

そこで本時は,データの整理の方法を2つ紹介します!

- 度数分布表(表)

- ヒストグラム(グラフ)

表にして整理したものを度数分布表,グラフにして整理したものをヒストグラムと覚えましょう!

度数分布表

まず,データを表にして整理する度数分布表にまとめてみましょう

表に書いてある❝度数❞って何?

度数はデータの個数のことだよ!

今回のデータであれば❝日数❞だね♬

階級と度数についてまとめておきましょう

- 階級 ‥‥ 区切られたデータの各区間

- 度数 ‥‥ データの個数

今回は,300人ごとを区切りとして階級を設定してあります

表のまとめ方次第では,100人ごとや500人ごとで区切って階級を設定してもいいですね!

また,今回のデータにおける度数は日数を表しています

度数がどのように分布しているのかを見るのが,度数分布表です

表にまとめてあると見やすくなるね!

ヒストグラム

次に,データをグラフにして整理するヒストグラムにまとめてみましょう

グラフにするとさらに見やすくなるね!

視覚的に分かりやすいのがヒストグラムの特徴だよ♬

度数分布表を柱状のグラフで表したものを,ヒストグラムといいます

データの整理の順番としては,「データ⇒度数分布表⇒ヒストグラム」の流れです

度数分布表をヒストグラムで表すと,データの分布はかなり見やすくなります

このヒストグラムから読み取れるデータの傾向について,まとめておきましょう

① 新規感染者数が最も多いのは,0人以上300人未満で11日間あった

② 新規感染者数が2番目に多いのは,600人以上900人未満で6日間あった

③ 新規感染者数が1650人以上になる日は1日もなかった

逆に,7月上旬と7月下旬の新規感染者数の増減の様子を読み取ることはできません

ヒストグラムで読み取れること・読み取れないことがある…

このことはしっかりと認識しておきましょう!

★補足★ ヒストグラムの語源は?

ところで″ヒストグラム″の語源ってなんだろう?

古代ギリシャ語とも言われているよ!

″ヒストグラム″の言葉の語源に迫ってみましょう

histogram (ヒストグラム)の語源は、定かではないが、古代ギリシャ語で「なにかを直立にする」(帆船のマスト、織機のバー、ヒストグラムの縦棒など)という意味の ἱστός(istos、イストス)と、「描いたり、記録したり、書いたりすること」という意味の γράμμα(gramma、グラマ)を合わせた用語だといわれている。この用語は、イギリスの統計学者カール・ピアソンが1891年に historical diagram から創案したともいわれている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ヒストグラムの語源は明確には定かではありませんが,古代ギリシャ語が由来となっているとも言われています

古代ギリシャというと,紀元前8世紀から4世紀にかけての時代ですので,数学の壮大な歴史を感じますね♫

【まとめ】度数分布表とヒストグラムで,データの傾向を視覚的に読み取ろう!

それでは本時のまとめです

- データとは事実や資料を指す言葉であり,数値で与えられているものは基本的にデータといえる

- データの整理の仕方は2種類ある

- データを表にして整理したものを度数分布表,グラフにして整理したものをヒストグラム

- 度数分布表における階級はデータの区切り,度数はデータの個数を表す

- ヒストグラムは視覚的に理解しやすい特徴を持つが,読み取れないこともある

- ヒストグラムの語源は明確には定かでないが,古代ギリシャ語が由来とも言われる

本時から【データの分析】の単元がスタートし,データの整理の仕方を2通り学習しました

散らばったデータを度数分布表とヒストグラムにまとめると,見やすく整理されたものになりました

まとめ方が異なれば読み取れることが変わってきます

次回からはデータの分析をする指標を紹介します

データの分析方法について一緒に楽しく学んでいきましょう!

今回は以上です。ありがとうございました

サッカークロス

サッカークロス