「情報Ⅰ」を受験で使うけど時間を掛けたくない…

そんな人に「情報Ⅰ」のかんたん授業を始めるよ

短時間で勉強したい人にオススメだよ♬

2025年度の国公立大学入試から共通テストに「情報Ⅰ」が追加されて,受験科目が6教科8科目に増えます

国公立大学入試と言えば5教科7科目だったのが,「情報Ⅰ」という新しい科目が増えることになったのです!

「情報Ⅰ」についてまず詳しく知りたい方は,こちらの記事を参考にしてくださいね

ただでさえ負担の多い国公立大学の入試科目にさらに1科目加わる…ということで,時間を掛けずに効率よく学習したいという人は多いでしょう

そこで本シリーズでは

- 「情報Ⅰ」の学習を短時間で行いたい

- 空き時間にブログを読んで「情報Ⅰ」の勉強を進めたい

こんなあなたに向けた内容です

あなたの貴重な時間を「情報Ⅰ」の学習以外に割けるように,本シリーズでは以下の工夫をしています

★覚えておきたいキーワードの解説はタップして開封⇒暗記に役立つ

★重要なキーワードは具体例を混ぜる⇒理解に役立つ

ではさっそく本時の結論です

★情報セキュリティの脅威8選から身を守る対策が必要である

【情報Iのかんたん授業】第3回『情報セキュリティ』

第3回は『情報セキュリティ』についてです

内容は3単元あります

- 01 情報セキュリティとは

- 02 情報セキュリティの技術

- 03 情報セキュリティの脅威8選とその対策

情報社会の発展により,様々な恩恵が得られるようになりました

現在では,❝誰でも❞❝いつでも❞❝どこでも❞世界中へ情報発信をすることが可能です

その手軽さの一方で,個人情報の漏洩(ろうえい),コンピュータウイルスによるデータ破壊,架空(かくう)請求などが後を絶ちません

本時ではまず情報セキュリティについて知り,情報セキュリティ対策の技術とそれらを脅かす脅威,情報を取り扱う意識について学習をしていきましょう

キーワードは❝情報セキュリティ❞だよ♬

01 情報セキュリティとは

情報セキュリティは,情報の機密性,完全性,可用性を確保することと定義されています

機密性とは,ある情報へのアクセスを認められた人だけがその情報にアクセスできる状態を確保することです

完全性とは,情報が破壊,改ざん又は消去されていない状態を確保することです

可用性とは,情報へのアクセスを認められた人が,必要時に中断することなく情報にアクセスできる状態を確保することです

つまりまとめると,情報セキュリティとは,コンピュータのシステムやデータを守ることです

単に❝セキュリティ❞ということもあるよ

情報セキュリティは何も個人に限った話ではありません

企業では顧客の個人情報を守ったり,社内の機密情報を守ったりする必要があります

企業では情報セキュリティポリシーを定め,情報セキュリティの方針や基準,具体的な手順をまとめています

企業はセキュリティを守るために方針と手順を作るんだね

サイバー攻撃とサイバー犯罪

サイバーという言葉の意味は,「インターネットの」「コンピュータの」です

これらネットワークを用いた問題…それがサイバー攻撃とサイバー犯罪です!

サイバー攻撃とは,ネットワークを用いた破壊的な活動を指します

サイバー犯罪とは,ネットワークやコンピュータを悪用した犯罪を指します

どちらも同じような意味で用いられることもありますが,サイバー攻撃によって犯罪に手を染めると,サイバー犯罪となります

サイバー攻撃(サイバー犯罪)の例として以下のようなものがあります

★マルウェア感染(ウイルスに感染させてコンピュータの一部を書き換えるなど)

★不正アクセス(アクセス権限をもたない第三者がサーバーやシステム内部へ侵入)

★フィッシング詐欺(有名企業を装ったメールやSMSでIDやパスワードなどを不正に入手)

★DoS攻撃・DDoS攻撃(ウェブサイトの閲覧や動きを遅くしてサービスを妨害。攻撃者が複数ならDDos攻撃)

★悪質なアドウェア(フリーソフトのインストール時に悪質な広告等を同時にインストールさせる)

まとめるとサイバー犯罪は,不正コピーや不正アクセス,データの改ざん,コンピュータウイルス,情報漏えいなどを行うことになります

サイバー攻撃(サーバー犯罪)の例として挙げた項目については,最後の単元である「03 情報セキュリティの脅威8選とその対策」で詳しく解説します

覚えておきたいキーワード

コンピュータのシステムやデータを守ること。単にセキュリティということもある。

企業などで,情報セキュリティの方針や基準,具体的な手順をまとめたもの。

ネットワークを用いた破壊的な活動。

ネットワークやコンピュータを悪用した犯罪。

ニュースで❝サイバー攻撃❞の話題を聞くことも多くなったね

02 情報セキュリティの技術

サイバー攻撃・サイバー犯罪によって,情報セキュリティ対策が急務であることは分かりましたね

情報セキュリティを高めるために,実際に行われている情報セキュリティの技術について説明します

以下の2つを紹介します

- ユーザー認証

- バイオメトリクス認証(生体認証)

順番に解説していきましょう

①ユーザー認証

ユーザー認証とは,ユーザー本人であることを確認するシステムです

よくインターネットサイトにログインする際に,IDとパスワードを入力しますよね?

それがいわゆるユーザー認証です

事前登録したものと入力したもののユーザーIDとパスワードが一致することにより,本人であることを確認します

また,ユーザー認証でアクセスする手続きをログイン(サインイン),利用を終了することをログアウト(サインアウト)といいます

このユーザー認証にまつわる「アクセス制御」と「ファイアウォール」についても紹介します

アクセス制御とは,ユーザー認証によって特定の利用者だけがコンピュータシステムやデータを扱うことができるように制限することです

利用許可のない者がユーザーになりすましてコンピュータシステムやデータを利用する行為は不正アクセスと呼ばれ,不正アクセス禁止法によって禁止されています

不正アクセスを防ぐために,自分は覚えやすく他人には推測されにくいパスワードを設定することが重要ですね

パスワードの適切な設定が大事だよ

ファイアウォールとは,外部からの不正アクセスを防ぐために,ネットワークの出入り口に設けられる仕組みです

言葉の由来は,火災の拡大や煙の流入を防ぐ「防火壁(ぼうかへき)」です

ファイアウォールは,ネットワークを内部と外部に分ける境界(壁)を作ります

この境界によって,内部から外部へのアクセスは許可するけれど,外部から内部へのアクセスを遮断するといったアクセス制御を行うことが可能です

ファイアウォールってかっこ良くて頼もしいね!

②バイオメトリクス認証(生体認証)

パスワードの代わりとしてバイオメトリクス認証(生体認証)と呼ばれるものもあります

バイオメトリクス認証とは,指紋や手の血管のパターン,声やサインなどの身体や動作の特徴を利用したものです

スマートフォンのロック画面解除の方法も,指紋認証や顔認証などのバイオメトリクス認証が採用されることも多くなりました

不正アクセスを防ぐための安全性と,使いやすさを保つための利便性を両立するために,試行錯誤が行われていますね

覚えておきたいキーワード

ユーザー本人であることを確認するシステム。

利用者を識別する名前。ID,ユーザー名とも言われる。

ユーザー認証でアクセスする手続きをログイン(サインイン),利用を終了することをログアウト(サインアウト)という。

ユーザー認証によって,特定の利用者だけがコンピュータシステムやデータを扱うことができるように制限すること。

他人のID・パスワードの不正使用などで,アクセス制御されたコンピュータにネットワークを通じて不正に侵入する行為を禁止する法律。

外部からの不正アクセスを防ぐためにネットワークの出入り口に設けられる仕組み。火災の拡大や煙の流入を防ぐ「防火壁」に由来する。

パスワードの代わりに,指紋や手の血管のパターン,声やサインなどの身体や動作の特徴を利用するもの。

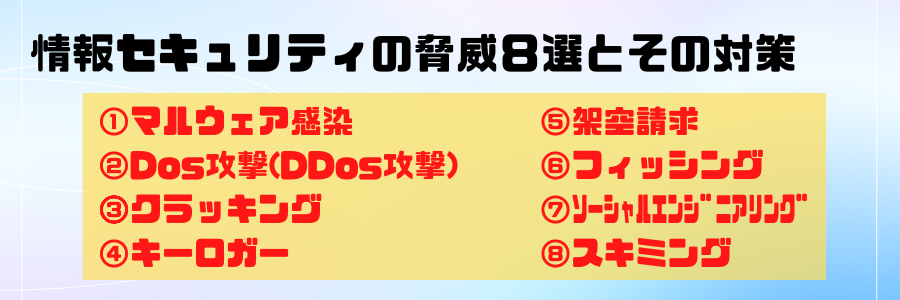

03 情報セキュリティの脅威8選とその対策

情報セキュリティをおびやかす脅威とその対策方法について説明します

大前提として,機器の故障や誤操作でデータが失われたり,誤送信で情報が流出したりすることもあります

また,プログラム設計上のミスなどが原因でシステムに生じたセキュリティ上の弱点であるぜい弱性が見つかることもあります

この単元では,故意に情報セキュリティをおびやかす事例について紹介していきます

- マルウェア感染(コンピュータウイルス・スパイウェア・ランサムウェア)

- Dos攻撃(DDos攻撃)

- クラッキング

- キーロガー

- 架空請求

- フィッシング

- ソーシャルエンジニアリング

- スキミング

一つ一つ順番に解説していきましょう

①マルウェア感染

マルウェアとは,コンピュータウイルス,スパイウェア,ランサムウェアなどの悪意あるソフトウェアの総称です

したがって,マルウェア感染とはそれらの悪意あるソフトウェアに感染した状態を指します

コンピュータウイルスとは,コンピュータに何らかの被害を及ぼすように作られた不正なプログラムです

省略してウイルスと呼ぶことも多いです

ウェブサイトやメール,USBメモリなどが感染源となり,データの消失や改ざん,個人情報・機密情報などの流出などの重大な問題につながる危険性があります

コンピュータウイルス対策は以下の方法が有効です

★ウイルス対策ソフトウェアの導入

★OSやアプリケーションプログラムは頻繁にアップデートを行い,最新の状態を保つ

★怪しいウェブサイトにはアクセスしない

★フィルタリング機能(フィルタ機能)を活用してウェブサイトを閲覧制限

★安全と言い切れないファイルはダウンロードしない

★外付けHDDやUSBメモリなどにバックアップを取っておく

スパイウェアとは,使用者が気がつかないうちに個人情報などを収集し,第三者に送信するソフトウェアです

何の兆候もないので,使用者本人は情報が流出していることに気がつかないことが特徴です

スパイウェア対策においても,ウイルス対策ソフトを導入し,さらに不審なメールを開かないことが重要です

ランサムウェアとは,データにパスワードをかけたり,システムを利用不能にしたりするなどの制限をかけ,制限を解除するための身代金(ランサム)を要求するソフトウェアです

ただし,身代金を支払ったとしてもデータやシステムがもとに戻るとは限りません

お金を要求するようなメールが送信されてきたり,画面が表示されても決して身代金を支払ってはいけません

高校生であれば,保護者や高校の先生に相談するのも良いでしょう

ウイルス対策ソフトの利用はとても大事だよ

②Dos(DDos攻撃)

Dos攻撃(DDos攻撃)とは,特定のサーバーに大量の接続要求を送りつけることにより,正当な接続を妨害するサーバー攻撃の一種です

攻撃者が一人ならDos攻撃,攻撃者が複数ならDDos攻撃といいます

これらの攻撃によってウェブサイトの閲覧やコンピュータの動きを遅くしてサービスを妨害します

「最近コンピュータの動きが遅い…」

こんな悩みの原因がDos攻撃(DDos攻撃)かもしれないと考えたら恐ろしいですね

③クラッキング

クラッキングとは,不正にコンピュータに侵入してデータを盗み出したり,破壊・改ざん・消去したりする行為です

クラッキングを行う人をクラッカーといいます

クラッカーからのクラッキング攻撃を防ぐには,ファイアウォールやセキュリティソフトウェアの導入が有効です

④キーロガー

キーロガーとは,キーボードからの入力を監視して記録するソフトウェアです

これ自体は決して悪いものではないのですが,スパイウェアとして悪用されることがあります

スパイウェアとして悪用されると,キーボードに入力したものを第三者に送信されてしまうので,個人情報や企業の機密情報などが流出される危険性があります

⑤架空請求

架空請求とは,入会していないサイトの入会金や会費,身に覚えのない架空の利用料などを請求する詐欺の手口のことです

架空請求自体は,情報社会だけでなくとも使用される言葉です

情報社会で起こり得る架空請求の例として,ワンクリック詐欺と呼ばれるものがあります

ワンクリック詐欺とは,メールやウェブページのリンクをクリックした途端に,有料のウェブサイトへの入会が完了したとして,架空請求を要求するものです

携帯番号やパソコンの「端末識別番号」などを表示し,あたかも不安をあおるものが多いです

ワンクリック詐欺に引っかかり一度でも支払いをしてしまうと,ターゲットとしてさらに狙われることになります

そのため,無視して支払いをしないことがとても重要です

⑥フィッシング

フィッシングとは,金融機関や有名な会社を装って情報を不正に入手する詐欺のことです

銀行口座のIDやパスワード,クレジットカードなどの情報を盗み出し,預金を引き出したり,個人情報を売買したりします

例えば,「パスワード変更のお願い」や「セキュリティシステムの更新」などの件名のメールを送りつけ,実在のサイトそっくりの偽サイトへと誘導し,パスワードやクレジット番号などの情報をユーザーに入力させます

大事な個人情報を盗まれることで,大きな被害を受けることもあり注意が必要です

本物のメールかどうかチェックしなきゃ!

⑦ソーシャルエンジニアリング

ソーシャルエンジニアリングとは,入力操作をのぞき見したり,メモを盗み見るなどの方法でユーザーIDやパスワードなどの情報を手に入れる行為のことです

コンピュータの技術を用いずに個人情報を入手するのが特徴です

他にも,関係者になりすまして建物に侵入する,ゴミ箱に捨てられている機密情報を探しだすなど,様々な手口があります

⑧スキミング

スキミングとは,他人のクレジットカードやキャッシュカードなどの磁気情報を盗みだし,カードを不正に複製する行為のことです

カード自体は持ち主の手元に残るため,すぐには複製されたことに気づきにくいという特徴があります

スキミングされると,複製されたカードでATMから預金が引き出されたり,クレジットカードで高額な買い物が行われることがあります

店員さんにクレジットカードを渡す際にも,気をつけておく必要がありそうですね

カードを使う際は気をつけないと!

覚えておきたいキーワード

プログラム設計上のミスなどが原因で,システムに生じたセキュリティ上の弱点。

コンピュータウイルス,スパイウェア,ランサムウェアなどの悪意あるソフトウェアの総称。

ウイルスの感染予防とウイルス駆除のためのプログラム。受信メールやウェブページなどをチェックして,ウイルスが見つかれば警告する。

外付けHDDやUSBメモリなどの,別の記録メディアにデータをコピーしておくこと。

電話や手紙で親族や公共機関の職員を装い,現金を振り込ませたり,別の人間に手渡しさせたりする手口の詐欺。架空請求は特殊詐欺の一種。

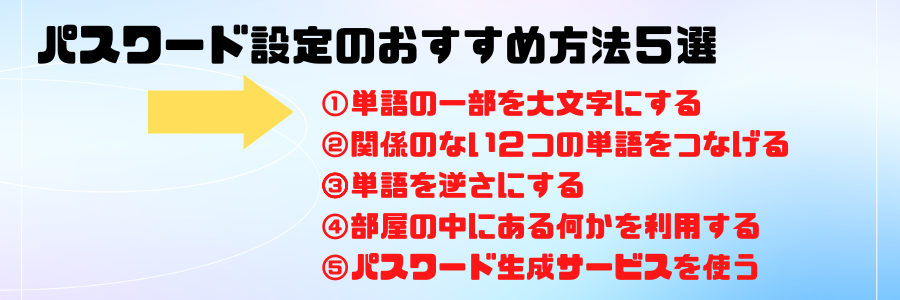

★補足★【現代人の必須知識】パスワード設定のおすすめ方法5選

不正アクセスを防ぐために,パスワードを適切に設定方法は現代人の必須知識と言えます

まず,パスワード設定のNG例を見てみましょう

★「aaaa1111」などの簡単な文字や番号

★「20070214」などの生年月日

★「09011112222」などの電話番号

★「taro-dog」などのペットの名前

★「shizuoka3776」などの有名な固有名詞(ちなみに3776mは富士山の標高)

他人に推測されやすいパスワードは,不正アクセスにつながりやすくなるため大変危険です

かと言って,自分自身が覚えづらいパスワードを設定してしまっては利用の際に不便を感じるの事実…

そこで,自分は覚えやすく他人は推測しづらいパスワード設定のおすすめ方法5選を紹介します!

- 単語の一部を大文字にする

- 関係のない2つの単語をつなげる

- 単語を逆さにする

- 部屋の中にある何かを利用する

- パスワード生成サービスを使う

同じパスワードを使い回してない?

①単語の一部を大文字にする

まずは単語の一部を大文字にする方法です

「password」であれば,「paSsword」とか「pAsswORd」のように単語の一か所または複数か所を大文字にするだけでもセキュリティを向上させることが可能になります

もちろん実際には「password」という単語ではなく,有名でない単語を選ぶのが好ましいです

自分自身の好きな単語だけども他人には推測されづらい…そんな単語の一部を大文字にするのも良い方法です!

②関係のない2つの単語をつなげる

次は,関係のない2つの単語をつなげる方法です

「Shizuoka(静岡)」と「Mt.Fuji(富士山)」をつなげて,「ShiMt」「Fujika」「kajizu」にするなどです

たった2つの単語を組み合わせただけですが,つなげ方を工夫することで多くの組合せを考えられます

さらに「ShImT」「FuJIkA」「kaJIzU」のように,単語の一部を大文字にすることで複雑性が増し,推測される危険性が低下します

ただし,「dog(犬)」と「cat(猫)」を用いた「dot」「caog」などは単語が短く,ペットとして飼っていれば関連性もあるため,良いとは言えません

少し長めの関連性のない2つの単語を自分だけの組合せで作る…という風に理解しましょう!

③単語を逆さにする

3つ目は,1つの単語であっても単語を逆さにする方法が有効です

「shizuoka(静岡)」であれば「akouzihs」,「Mt.Fuji(富士山)」であれば「ijuF.tM」という感じにします

この方法の利点は,自分自身で思い出しやすいという点です

好きな単語を逆さにするとだけ覚えておけば,簡単に思い出すことができますよね!

パスワードを複雑にすることは大切ですが,一方で使用する際の利便性も重要です

意味の推測されづらい単語を念のため逆さにして使用する…ぜひ試してみてくださいね♬

④部屋の中にある何かを利用する

4つ目は,部屋の中にある何かを利用する方法です

あなたの部屋の中にあるものでよく目にするのは何ですか?

例えば「math-book(数学の本)」,「〇〇poster(〇〇のポスター)」のように作成します

この方法の利点は簡単な単語でも他人にとっては連想しづらく,自分は思い出しやすい点です

人のは生活スタイルは千差万別であるため,部屋の中にも人と違う点が必ずと言っていいほどあるでしょう

さらに忘れてしまいそうになっても,自分の部屋の中でよく目にしているものであればすぐに思い出すことができますよね!

部屋の中にある何かを利用して人とは違うものから選ぶ…良い方法だと思いませんか?

⑤無料のパスワード生成サービスを使う

最後に,パスワード生成サービスを使う方法を紹介します

①~④までの方法は理解したけれどやっぱりいいパスワードが思いつかないし,もっと複雑なパスワードを使いたい…

そんな人にはパスワード生成サービスを使う方法をオススメします!

無料で利用可能なパスワード生成サイトを3つ紹介します

どのサイトでも無料ですぐに簡単にパスワードが生成できますので,一度試して使用してみてくださいね♬

パスワード生成(パスワード作成)ツール(LUFTTOOLS)

こんな簡単にパスワードが作れるんだ!

【まとめ】身近なパスワードから見直して,情報セキュリティ対策をしよう!

それでは本時のまとめです

- 情報セキュリティとはコンピュータのシステムやデータを守ることであるが,サーバー攻撃やサーバー犯罪が後を絶たない

- 情報セキュリティの技術として,ユーザー認証・バイオメトリクス認証があり,日常生活の中でも活用されている

- 情報セキュリティの脅威8選は,①マルウェア感染 ②Dos攻撃 ③クラッキング ④キーロガー ⑤架空請求 ⑥フィッシング ⑦ソーシャルエンジニアリング ⑧スキミング

- 情報セキュリティの脅威から守る対策として,コンピュータウイルス対策ソフトが最も有効な手段である

- パスワードをおすすめ設定方法5選で見直して,情報セキュリティ対策を強化しよう!

いかがだったでしょうか?

本時は情報セキュリティについて知り,安全性を守るための技術,脅威となる攻撃,そしてその対策について紹介してきました

情報社会という新しい領域が発展していくことで,便利なサービスを利用できるようになった反面,その新しい領域から新たな犯罪行為も後を絶たないのが現実です

技術の進歩と法律などの環境整備は切っても切り離せない関係であることが分かりますよね?!

技術の進歩は目覚ましいものがあります

便利さの一方で,それを扱う私たちも勉強を続けることで,犯罪行為から身を守れるようにしなければいけませんね!

今回は以上です。ありがとうございました

サッカークロス

サッカークロス